Newsニュース

第10回 高校生国際シンポジウム 2日目

2025.2.19

いよいよ本日から高校生国際シンポジウム開会です。午前中は基調講演とパネルディスカッション、午後からはポスター発表に臨みます。夕食後は国際交流会と教員研究会に参加します。長い一日になります。朝食をしっかり食べて、いざシンポジウム会場の宝山ホールへ。

シンポジウム会場の宝山ホールに到着。これまで、それぞれに準備してきた探究の成果を、自信を持って発表できるように頑張ります。

開会式。主催者のGlocal Academy岡本尚也先生より「より良く深めること」の大切さ、そして「期待と機会」の両立の大切さについてお話しをいただきました。本シンポジウムの基本方針を示して下さいました。

基調講演ではオックスフォード大学名誉教授の苅谷剛彦先生から『思考(試行)錯誤と探究する苦しみ・楽しみ・面白み』というテーマでご講演いただきました。先生のご専門である社会学の観点から、学術的な根拠をもって問いを立てることの必要性や、自分のレンズを通して物事を見ることの大切さについて説明していただきました。また、これまでの日本の高等教育で見失われがちであった個人や個性の尊重、自由と自立、そして自己責任と人間の心の重要性についても、先生の実体験をもとに詳しく説明していただきました。

その後、パネルディスカッションが行われました。参加した高校生からも、探究活動やそこから生じた将来への疑問とその対処法など、多くの質問が投げかけられました。司会の岡本先生をはじめパネリストの先生方は、ご自身の豊富な経験を踏まえ、これらの質問にひとつひとつ丁寧に答えて下さいました。

昼休憩をはさんで、午後からはいよいよ研究発表の時間です。

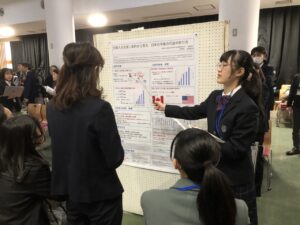

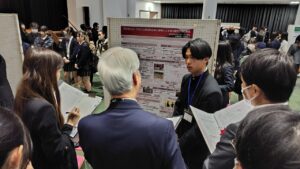

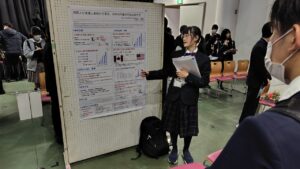

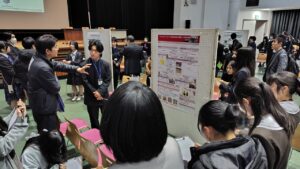

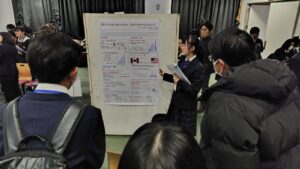

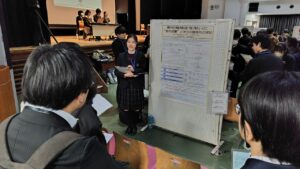

本年度はポスター発表部門で3名の生徒が参加しました。

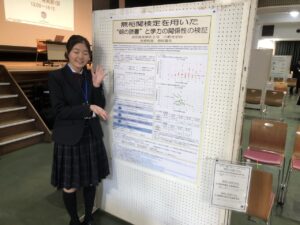

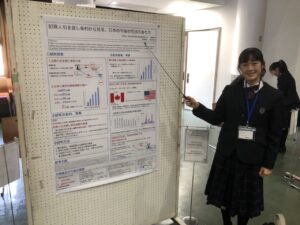

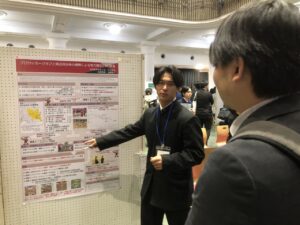

小野寺史紗さんは分野1:人文科学・教育分野『無相関検定を用いた“朝の読書”と学力の関係性の検証』について、齋藤真希さんは分野2:社会科学・社会課題分野『犯罪人引き渡し条約から見る、日本の今後の司法のあり方』について、平山開清さんは分野3:ビジネス・観光分野『プロサッカークラブと周辺自治体の連携による地方創生2.0の推進』について、それぞれポスターにまとめて発表しました。

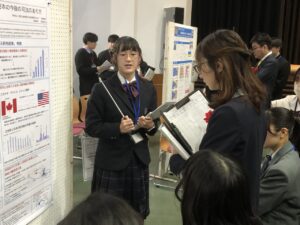

発表は3部構成で、それぞれ75分間の時間内で発表7分・質疑応答5分・一般質疑2分の合計14分の発表を5回実施しました。審査員の先生方や大学教授、高校生から鋭い質問が投げかけられましたが、3人は堂々と発表し、よく考え対応しました。今後の探究の方向性を明確にする、非常に有意義なご意見をたくさんいただきました。

生徒たちは互いによく意見を交換しました。自分がこだわりを持って取り組んできたことに他者が真剣に耳を傾け、意見を投げかけてくれることはとてもありがたく、楽しいことのようでした。

発表の後、生徒は交流会へ、教員は研修会に参加しました。今後、本校の総合探究の実践にあたり、生徒と教員が手を取り合って作り上げることの必要性を実感しました。総合的な探究の時間やそこで培われる探究的なものの見方や考え方は、高校教育だけでなく大学や社会に出てからも必須のものであることを再確認しました。

長い一日お疲れさまでした。3人ともほんとうによくがんばりました!

明日は表彰式に進路座談会、特別対談、そして優秀発表の再講演と濃厚な時間が続きます。今夜はよく休み、明日に備えましょう。